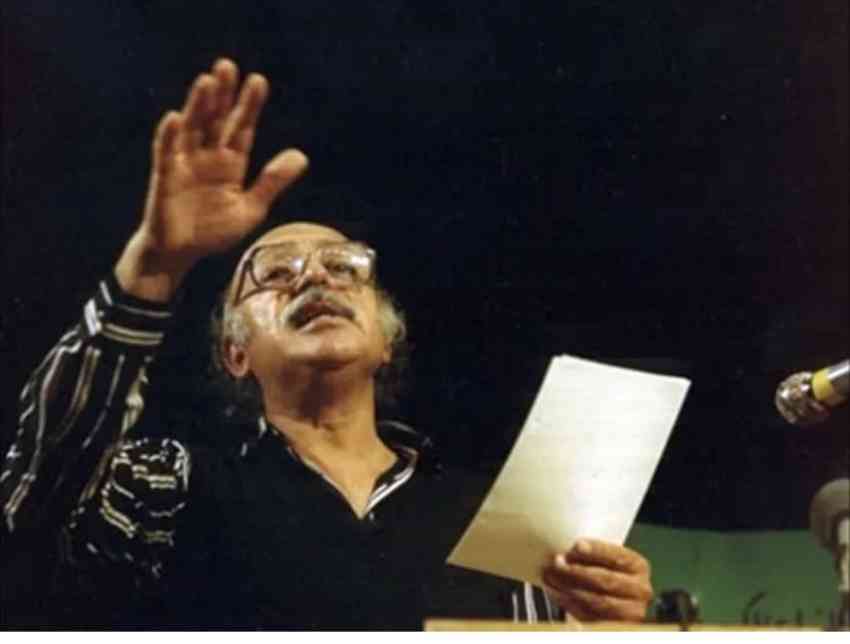

لماذا تخلّى مظفّر النوّاب عن شيوعيّته؟

لماذا تخلّى مظفّر النوّاب عن شيوعيّته؟ |

| لماذا تخلّى مظفّر النوّاب عن شيوعيّته؟ |

|

فنارات فنارات |

أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |

الكاتب الكاتب |

| النـص :

شوقي كريم حسن كان مظفّر النوّاب، الشاعر الذي حمل لواء التمرّد، يصرخ في وجه الظلم، ويتمسّك بالرفض كقيمة أساسية في مشروعه الشعري والسياسي. عُرف عنه انتماؤه العميق للحركة الشيوعية، لكنه في مراحل متقدمة من تجربته بدا كمن يتخلّى عن قناعاته الأولى، أو بالأحرى يعيد النظر فيها وفق متغيّرات الواقع العربي والعالمي. فهل كان هذا التخلّي نتيجة خيبة الأمل؟ أم أنه إعادة تعريف للموقف الثوري؟ منذ بداياته، كان النوّاب مؤمناً بالماركسية، متماهياً مع أحلام العدالة الاجتماعية، ومتمسكاً بمقولات الحزب الشيوعي العراقي في رؤيته للصراع الطبقي والحقوق العمالية. لكنه كان أيضاً متمرداً بطبيعته، ولم يكن ليسلّم عقله بالكامل لأي سلطة، حتى لو كانت سلطة الحزب. كان يرى أن الشيوعيين العرب، وخاصة العراقيين، قد تخلّفوا عن فهم تعقيدات الواقع، واكتفوا بشعارات جوفاء لا تتصل بحقيقة المجتمع العربي وطموحاته القومية. لم يكن موقفه من القومية العربية سلبياً على الإطلاق، بل رأى فيها عنصراً أساسياً في النضال ضد الاستعمار والصهيونية، وكان يدرك أن الانتماء إلى الفكر الأممي لا يعني بالضرورة إلغاء الهوية القومية. في قصائده، نجد إشارات واضحة إلى القادة القوميين العرب، بين التمجيد حيناً والذمّ حيناً آخر. لقد مدح جمال عبد الناصر في أكثر من موضع، ورأى فيه زعيماً حمل مشروعاً عربياً وحدوياً، لكنه في الوقت ذاته لم يتردّد في نقد السياسات القومية عندما بدت له قاصرة أو متخاذلة. في واحدة من قصائده يقول: “أصرخُ في الليلِ العربيِّ الجبانْ” “متى ينهضُ الفرسانُ من نومِهم” “متى يكفُّ السيفُ عن التأمُّلِ في الغمد؟” هنا، يتضح موقفه من الزعامات العربية التي خذلت شعوبها، لكنه لم يكن يوجه هذا النقد للقومية كفكرة، بل لزعمائها الذين أخفقوا في تحقيق أحلام الجماهير. أما الشيوعية، فقد بدأ النوّاب ينأى عنها حين أدرك أن الأحزاب الشيوعية العربية قد تحوّلت إلى كيانات بيروقراطية عاجزة عن قيادة مشروع ثوري حقيقي. رأى أن الشعارات الماركسية المستوردة لم تعد تنفع في سياق عربي يختلف عن أوروبا التي نشأت فيها تلك الأفكار. في إحدى قصائده الشهيرة يقول: “يا أيها الحزبُ الذي أصبحَ صندوقَ بريدٍ للذي كانَ وما سيكونْ” “يا أيها الحزبُ الذي أغلقَ بابَهُ” “يا أيها الحزبُ الذي لم يفتحِ القلبَ لعشقِ الجماهيرِ الفقيرةْ” بهذا النقد الحاد، لم يكن النوّاب يعادي الفكر الماركسي بحد ذاته، لكنه رأى أن الحزب الشيوعي العراقي، ومن خلفه الأحزاب الشيوعية العربية، قد فقدت الروح الثورية التي كانت تميّزها في بداياتها. كان يؤمن أن الثورة لا يمكن أن تكون مجرد التزام أيديولوجي جامد، بل لا بد أن تكون حركة مستمرة متجددة، تستجيب لنبض الشارع وتعيد النظر في مفاهيمها كلما اقتضى الأمر. في مواقفه من الحكام العرب، ظلّ موقفه متأرجحاً بين الإدانة والإعجاب المشوب بالحذر. امتدح بعض القادة حين رأى فيهم روح التحدي، وهاجم آخرين حين لمس فيهم الخنوع والتخاذل. لكنه في النهاية لم يكن رجلَ سلطة، ولم ينحز لأي نظام، بل ظلّ صوتاً مستقلاً، يجاهر برفضه لكل ما هو زائف، سواء كان باسم الشيوعية أو القومية. لم يكن تخلي مظفر النواب عن الشيوعية موقفاً اعتباطياً أو نتيجة انفعال لحظي، بل كان قراراً نابعاً من تجربة طويلة مع الفكر والتنظيم الحزبي والسياسة. لقد بقي ثائراً حتى آخر لحظة، لكنه لم يعد يؤمن بأن الثورة يمكن أن تُحصر في أيديولوجيا واحدة. كان يرى أن النضال يجب أن يكون أوسع من مجرد التزام حزبي، وأن الشعر، بما يحمله من حرية، هو الأداة الأكثر صدقاً في التعبير عن قضايا الناس. كان مظفّر النوّاب، رغم كل شيء، يؤمن بأن الثورة الحقيقية لا يمكن أن تكون مجرد موقف جامد، بل هي في جوهرها فعل متجدّد، يتكيّف مع الزمن، وينفتح على احتمالاته. لهذا، لم يكن مفاجئاً أن نراه في مراحل متأخرة يبتعد عن التصنيفات الأيديولوجية الصارمة، وينحاز أكثر إلى موقف الشاعر الحر، الذي يرى في الكلمة سلاحاً أكثر نفاذاً من البيانات الحزبية والخطابات السياسية. لم يكن ابتعاده عن الشيوعية انقلاباً فكرياً حاداً بقدر ما كان تطوراً نابعاً من وعيه العميق بتناقضات الواقع العربي والعالمي. في شعره، كان واضحاً أنه لم يتخلّ عن أحلام الفقراء، ولا عن نضاله ضد الظلم والاستبداد، لكنه بدأ يرى أن الشيوعية، كما طُبّقت في العالم العربي، لم تكن قادرة على تحقيق العدالة التي وعدت بها. لقد تحولت، في كثير من الأحيان، إلى قوالب متحجّرة، وإلى تنظيمات حزبية فقدت الاتصال بالجماهير. هذا الفهم العميق لمأزق الأيديولوجيا هو ما جعله ينحاز إلى رؤية أكثر انفتاحاً، لا تتقيّد بمقولات جاهزة، بل تحاول أن تستلهم من الواقع ذاته أدواتها وأساليبها. في قصائده، عبّر عن هذه التحوّلات بوضوح، وكان صوته أكثر تحرّراً من أي التزام حزبي. في واحدة من قصائده يقول: “ما هكذا تُقادُ الثوراتُ يا رفاقْ” “ما هكذا يُكتبُ التاريخُ بالبلاغاتْ” “متى تعودُ الرصاصةُ للزنادِ بلا تردّدْ؟” هنا، لا ينفي ضرورة الثورة، لكنه يرفض أن تكون مجرد شعارات لا تجد طريقها إلى الفعل الحقيقي. إنه نقد مباشر للأحزاب التي رفعت راية النضال، لكنها فقدت قدرتها على التغيير الفعلي. في مقابل نقده للشيوعية، كان موقفه من القومية أكثر تعقيداً. لم يكن قوميّاً بالمفهوم التقليدي، لكنه كان يرى أن العروبة ليست مجرد فكرة سياسية، بل هي جزء من هوية الشعوب التي تتشارك التاريخ واللغة والمصير. لهذا، لم يكن غريباً أن نراه يمتدح زعامات قومية مثل جمال عبد الناصر، الذي رأى فيه مشروعاً عربياً طموحاً، رغم تحفظاته على بعض سياساته. في المقابل، لم يتردد في الهجوم على أنظمة ادّعت القومية، لكنها تحولت إلى ديكتاتوريات قمعية. في قصيدة له، يقول: “أينَ العروبةُ؟” “كلّها في فمِ المغني” “وفي حُماقاتِ الأميرِ النائمِ في قصرِه!” إنه يرى أن العروبة الحقيقية ليست مجرد خطاب سياسي، بل هي فعل مقاومة ضد الاستعمار والتبعية. لكنه في الوقت ذاته يدرك أن معظم الحكّام العرب استخدموا هذه الفكرة غطاءً لحكمهم الاستبدادي. كان مظفّر النوّاب، إذن، حالة خاصة في المشهد السياسي والشعري العربي. لم يكن يرضى بأن يكون تابعاً لأي تيار، ولم يكن مستعداً لأن يساوم على قناعاته. لقد تخلّى عن الشيوعية حين شعر أنها لم تعد تعبّر عن جوهر الثورة، لكنه لم يتخلَّ عن ثوريته. ظلّ منحازاً للفقراء، وظلّ صوته أعلى من كل القيود. لم يكن شاعراً مُنظّراً لمذهب سياسي، بل كان شاعراً ثائراً، يرى في الكلمة سيفاً، وفي القصيدة ساحة معركة. وربما لهذا السبب، بقي مظفّر النوّاب عصيّاً على التصنيف. لم يكن شيوعياً بالمعنى الحزبي، ولم يكن قومياً بالمعنى التقليدي، لكنه كان ثائراً أصيلاً، لا يهادن، ولا ينتمي إلا إلى صوته، وإلى غضب الجماهير التي ظلّ حتى آخر أيامه يكتب لها، ويحلم معها بعالم أكثر عدلاً، حتى لو كان هذا العالم مستحيلاً. كان مظفّر النوّاب يدرك أن الأيديولوجيات، مهما بدت جذابة في طروحاتها، تظلّ محكومة بواقع التطبيق، وأن الشيوعية، كما مورست في العالم العربي، لم تستطع أن تحقق أحلامها الأولى، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى سلطة حزبية مغلقة، بعيدة عن الجماهير التي ادّعت تمثيلها. لقد خاب أمله في الأحزاب الشيوعية عندما رأى أنها انشغلت بالصراعات الداخلية أكثر من اهتمامها بحياة الناس، وانحرفت عن فكرة التغيير الجذري إلى مساومات سياسية لم يجد فيها سوى الخذلان. لهذا، لم يكن غريباً أن نراه ينأى بنفسه عن التنظيم الحزبي، ويعود إلى موقعه الأول: الشاعر الحر، الذي يرى أن الكلمة يجب أن تكون نداءً صادقاً للثورة، لا مجرد صدى لقرارات حزبية مصطنعة. لكنّ انفتاحه على فكرة العروبة لم يكن يعني أنه أصبح قومياً تقليدياً. لقد كان يدرك أن القومية، مثلها مثل الشيوعية، يمكن أن تتحول إلى أداة للقمع، وإلى خطاب سياسي يستخدمه الحكام لتبرير سلطاتهم. لكنه، في الوقت نفسه، لم يستطع أن ينكر أن مصير الشعوب العربية واحد، وأن القضية الفلسطينية، التي ظلّت حاضرة في شعره، ليست مجرد مسألة وطنية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإنسانية بامتياز. ومن هنا، كان تعاطفه مع القادة الذين تبنّوا خطاب المقاومة واضحاً، لكنه لم يتردد في جلدهم عندما رأى أنهم خانوا المبادئ التي رفعوها. في قصيدة له، يصرخ قائلاً: “يا حكّامَ العهرِ وموتِ الضميرْ” “من باعَ فلسطينَ؟” “من ذبحَ الثورةَ في وضحِ النهارْ؟” “من سوّدَ الرايةَ، واستبدلَ النشيدَ بالعواءْ؟” كان واضحاً أن خيبته لم تكن في الأيديولوجيات نفسها، بل في الممارسات التي خذلت الجماهير. كان يرى أن الأنظمة العربية، سواء حملت شعارات الشيوعية أو القومية، قد أصبحت أدوات للقمع والاستبداد، فلم يعد يؤمن إلا بالمقاومة الشعبية الصادقة، التي لا تتبع أي حزب أو سلطة. وربما كان هذا ما جعل شعره يحتفظ بوهجه الثوري حتى النهاية. لم يكن مظفّر النوّاب شاعراً يبدّل مواقفه وفق أهواء السياسة، بل ظلّ صوتاً صادقاً، لا يهادن، ولا يبحث عن رضا أحد. وحين تخلّى عن شيوعيته، لم يكن ذلك هروباً من مبادئ الثورة، بل كان خروجاً من قيد الحزبية إلى أفق أوسع، حيث تصبح الثورة موقفاً إنسانياً خالصاً، لا يتبع سوى صوت الضمير. وهكذا، رحل النوّاب وهو لا يزال ذلك الثائر العصيّ على التصنيف، الشاعر الذي رفض أن يكون بوقاً لأي جهة، وظلّ حتى آخر أيامه يحمل همّ الفقراء، ويكتب قصائده بمداد الغضب والأمل معاً، مؤمناً بأن الثورة الحقيقية لا تُعلَّب في أيديولوجيا، بل تولد من نبض الجماهير، وتبقى متجددة ما دامت هناك أصوات تنادي بالحرية والعدل. وهكذا، رحل النوّاب وهو لا يزال ذلك الثائر العصيّ على التصنيف، الشاعر الذي رفض أن يكون بوقاً لأي جهة، وظلّ حتى آخر أيامه يحمل همّ الفقراء، ويكتب قصائده بمداد الغضب والأمل معاً، مؤمناً بأن الثورة الحقيقية لا تُعلَّب في أيديولوجيا، بل تولد من نبض الجماهير، وتبقى متجددة ما دامت هناك أصوات تنادي بالحرية والعدل. لم يكن مظفّر النوّاب يبحث عن خلاص شخصي، ولا عن موقع داخل أي سلطة أو تنظيم، بل ظلّ وفياً لدوره كشاعر يقف في صف المهمّشين والمحرومين. لم تغرِه المناصب، ولم تجذبه العروض التي سعت إلى تدجينه، لأنه كان يدرك أن أي اقتراب من السلطة يعني، ولو بشكل غير مباشر، القبول بالمساومة. وهذا ما لم يكن ليرضاه، فقد ظلّ يرفع صوته، حتى عندما صار صوته سبباً في نفيه وملاحقته وسجنه. لقد رأى في الشعر سلاحاً أصدق من الخطابات السياسية، وأقوى من البيانات الحزبية، ولهذا ظلّت كلماته تشتعل، وظلّ اسمه محفوراً في ذاكرة الثوار رغم ابتعاده عن التنظيمات الحزبية. لم يكن الشيوعية عنده سوى مرحلة من مراحل التمرد، وحين تجاوزها، لم يكن ذلك إنكاراً لقيم العدالة والمساواة، بل كان بحثاً عن أفق أوسع، عن ثورة أكثر صدقاً، لا تحدّها شعارات ولا تُختزل في تنظير عقائدي. وهكذا، بقي النوّاب حتى لحظاته الأخيرة شاعراً للفقراء، للمنفيين، للذين لم يجدوا في هذا العالم سوى الخذلان، وبقيت قصائده شاهداً على تجربة ثورية لم تخمد جذوتها، مهما تغيّرت العناوين. ربما تخلّى عن الشيوعية، وربما انتقد القومية، لكنه لم يتخلَّ أبداً عن جوهره: شاعر الثورة، الذي آمن حتى آخر نفس بأن الكلمة، إن كانت صادقة، تستطيع أن تزلزل العروش، وتحفر في التاريخ بصوت أعلى من أي سيف. |

| المشـاهدات 56 تاريخ الإضافـة 29/03/2025 رقم المحتوى 61067 |

أخبار مشـابهة

أخبار مشـابهة |

دبي : تحت عنوان خيوط حرَّة أسبوع السّركال للفنون ينطلق الشهر المقبل دبي : تحت عنوان خيوط حرَّة أسبوع السّركال للفنون ينطلق الشهر المقبل

|

|

هيئة الشارقة للكتاب تعلن عن إقامة مؤتمر الموزعين الدولي في نيسان المقبل هيئة الشارقة للكتاب تعلن عن إقامة مؤتمر الموزعين الدولي في نيسان المقبل

|

|

هنأ مستفيدي الحماية الاجتماعية المتحولين لعقود في وزارة الداخلية بتخرج الدفعة الرابعة منهم

وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة 45 من القروض الميسرة لدعم الباحثين عن العمل هنأ مستفيدي الحماية الاجتماعية المتحولين لعقود في وزارة الداخلية بتخرج الدفعة الرابعة منهم

وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة 45 من القروض الميسرة لدعم الباحثين عن العمل |

|

مقتل صاحب محل لبيع الملابس طعنا بالسكاكين في ديالى

احباط محاولة تهريب كيلوغرام من مادة الكريستال عبر منفذ حدودي مقتل صاحب محل لبيع الملابس طعنا بالسكاكين في ديالى

احباط محاولة تهريب كيلوغرام من مادة الكريستال عبر منفذ حدودي |

|

اعتقال عصابة سرقة وتجارة مخدرات بالبصرة ومقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد

مقتل صاحب محل ملابس طعناً وإصابة سائق مسؤول صحي بطلق طائش بمحافظتين اعتقال عصابة سرقة وتجارة مخدرات بالبصرة ومقتل مدني بهجوم مسلح في بغداد

مقتل صاحب محل ملابس طعناً وإصابة سائق مسؤول صحي بطلق طائش بمحافظتين |

توقيـت بغداد

توقيـت بغداد