متى تكتمل رواية عبد الستار ناصر؟

متى تكتمل رواية عبد الستار ناصر؟  |

| متى تكتمل رواية عبد الستار ناصر؟ |

|

فنارات فنارات |

أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |

الكاتب الكاتب |

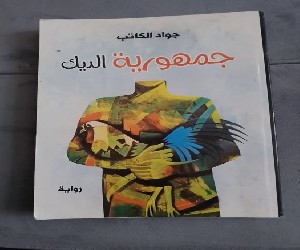

| النـص : د. سمير الخليل تنطوي تجربة القاصة والروائية هدية حسين في كتابها الموسوم بـ(عبد الستار ناصر، رواية لم تكتمل) الصادرة عن اتحاد الأدباء – بغداد، 2023 على نوع من الكتابة الاستثنائية والمتفرّدة إذ تمزج فيه بين الحديث (فصول من رحلة التعب) – وهذا هو العنوان الفرعي – وبين آخر رواية شرع بكتابتها القاص والروائي الراحل عبد الستار ناصر وذلك وفاء منها وأمانة أخلاقية. إنّ التعمق في معاينة التجربة يشي بجمالية السرد وتجلّياته بين الجانب الاستذكاري والتوثيقي لتجربة الحياة في (كندا) ومكابدات الهجرة التي عاناها الاثنان وبين نص الرواية الأخيرة فهناك كثير من المشتركات التي تجمع أجواء المعاناة وخيار الرحيل، وأجواء الرواية وما قاساه الرسام (عزيز قاسم) من رحلة البحث والغربة والضياع. ولم تسع الكاتبة (هدية حسين) الى التوثيق المجرد عبر كتابة تسجيلية محض بل عبرّت بعفوية عن تجربة انسانية دالّة وعميقة وعن سيرة المثقف الذي ينشد الخلاص والحرية، فكان أسلوبها مأخوذاً بروح الرواية وهي تتوغل في تفاصيل إنسانية تكشف عن المسكوت عنه واليومي والمهمل وعن حجم التأزم والمتاعب التي تنتاب من يختار حلاًّ بديلاً للخراب المحدق بالوطن، وعبرت بصدق وبفيض سردي عن تجربة قاسية وعن تفاصيل جمعتها مع رفيق دربها في الإبداع والمنفى. ولعل هذه الخصائص هي التي منحت الكتاب أهمية على الجانب الإنساني والتوثيقي وأهميته على جانب تقويم مشروع رواية مهمة تتوّج ابداع وتجربة الكاتب عبد الستار ناصر، المعروف برهافته وعفويته التي تتحوّل إلى قصديّة دالة وهو يتناول الواقع بروح النقد والتعرية وبأسلوب الكشف. وبدت تفاصيل الحياة والرحلة المشتركة بينهما توحي بأحداث رواية مثيرة تجسّد مرارة الواقع ووجعه وتناقضات الحياة مما يجعل المثقف يعيش في عاصفة مستدامة بين اغترابه واحتجاجه وبلادة السلطة، وعبثية الحروب، وذلك جعل الكاتبة تتمسك بالذكريات بكل واقعيتها وصدقها ملاذاً أخيراً للتحاور والتماهي مع الروح المشتركة والخيار الذي جمع بينهما، وفق صياغة يصعب معها التفريق بين تجربة الحياة وسطور الرواية الأخيرة ويشعر المتلقي أنه إزاء عمل روائي متكامل، فهناك صوت سردي يكشف عن الواقع وهناك صوت سردي كشف عن عمل أدبي يعرّي ويكشف ملابسات وأزمة الواقع، وأزمة المثقف إزاء منظومة الخراب بكلّ أشكاله وتداعياته. إنّها تجربة ليس من السهل تكرارها لاسيما حين تتحوّل الأحداث الحقيقية إلى سيرة تمزج خيار الحياة وخيار الإبداع وخيار البحث عن الذات، وبغية أن تستقصي جوانب هذه التجربة المتفردة وسنتناول سيرة وتفاصيل الرحلة التي وثّقتها الكاتبة ومن ثم نتناول طبيعة وشكل الرواية التي لم تكتمل وهي آخر ما كتبه (عبد الستار ناصر) حيث أنجز منها فصلين فقط ولم يستطع اكمال فصولها، وكان هاجساً لدى الكاتبة أن تقوم بإكمال الرواية لكنّها أفصحت بإيثار وموضوعية بأن الكاتب هو الأقدر على اكمال روايته، على الرغم من أنّها تمتلك تجربة راسخة وقدرة على الانجاز، لكن وجهة نظرها كشفت عن موضوعية واحترام للذات والآخر ولسنن الكتابة الإبداعية، فضلاً عن تقديم فصلين من الرواية هو جزء من التوثيق والأمانة ومن الاعتزاز والاعتداد الجميل، ولكنّي أحببت أن تكمل الرواية لتشترك معه بتجربة ثانية سبقتها تجربة جبرا ابراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف في رواية (عالم بلا خرائط). تستهل الكاتبة عتبة الإهداء التي جسّدت هذا الفيض الإبداعي والسايكولوجي وبدأت تخاطب الذكريات بوصفها العالم الموازي والكامن والمحلّق في صنع كلّ المعاني والتوّجهات: "هذا كتابي إليك، لكي نحتفظ بذكرياتنا معاً، لكي تكون بعض مشاويرنا التي قطعناها مطبوعة على ورق لا تثلمه الأيام، ولكي أكون قد وفيت ولم يبق شيء من أوراقك في الأدراج إلاّ وخرج لقرائك، وأنت تتذكر لابد أن تتذكر، ذلك اليوم الذي وعدتك فيه، وأنا أقف بالقرب منك في المركز الإسلامي في مدينة هاملتون، وأنت مغطّى بالعلم العراقي حين همست لك: اطمئن قصصك وقصاصاتك وذكرياتك لن تضيع، كيف يمكن أن تضيع؟ الذاكرة المزحومة بها، ولم تفقد وهجها ولن... لا بأس روايتك لم تكتمل، لكنّك مكتمل بما تركته من إبداع، ولن تسقط من خارطة الإبداع العراقي. وها أنت تدخل السنة العاشرة من الغياب". (الكتاب: 5)، وفي خضم تحليل هذه التوّجهات الإهدائية نكتشف عدّة مضامين واحالات منها أن الكاتبة استعملت ضمير المخاطب وهي تجعل من الاخر يصغي إليها وكأنها غير متيقنة حتى الآن من غيابه أو أنها لا تريد أن تصدّق، وهي تؤمن بحضوره بوصفه ذاتاً قريبة منها وشاركتها الأيام والذكريات ورحلة المنفى، وأنه توافر على حضور آخر هو الحضور الإبداعي وإن ما تركه من إرث ومنجز لا يمكن أن يكون في عداد الغائبين وتخاطبه بأنّها قد اخلصت في وعدها وهي أمام نعشه في المنفى الكندي من أنها ستهتم بما تركه من مخطوطات وأهمها الرواية الأخيرة التي شرع بكتابتها عام 2009، ولم يستطع إكمالها لإصابته بالجلطة الدماغية مع أنّه وقد عرف شغفه بالكتابة وغزارة الإنتاج لكنّه اكتمل من حيث ما انجز وما ترك. وجدت الكاتبة أن الاهتمام بهذين الفصلين من رواية لم يكتب لها أن تكون وهو جزء من مسؤولية إنسانية وثقافية ووطنية لكاتب عرف ببراعته في الكتابة وبراعته في تحقيق محبّة الاخرين معه، وحتى الذين اختلفوا معه لأي سبب كان وأكاد أجزم أن الكاتب لم يكن له من لا يحبه لاستقامة توجهاته الفكرية ومشاكساته الإبداعية شكلاً ومضموناً والجرأة التي يتحلّى بها في منطلقاته. أمّا العتبة الثانية الموسومة بالمقدّمة فإن الكاتبة تشرع بكتابة أثر أدبي يستوحي ادق الذكريات والمواقف وتحديات الواقع والقدرة على المغامرة باتجاه تحقيق الذات والتخلّص من وطن تحوّل إلى جدران وعسكر ومخبرين وحروب وحصار وعدميّة لن يستطيع المبدعون من التصالح والتكيّف معها. وتروي الكاتبة سيرة استثنائية لظروف الهجرة إلى عمّان ومن ثمّ التوّجه إلى كندا والعيش في مدينة هاملتون بعد محطات ومدن وغربة ومطارات، وقد أهدى (عبد الستار ناصر) روايته الأخيرة إلى صديقه الشاعر فوزي كريم وهو يعيش في من منذر منذر عبدالحر منفاه اللّندني ومن مفارقة الأقدار أنّ فوزي هو الآخر يرحل إلى أبديّته عام 2019. حاولت الكاتبة أن تكمل الرواية نظراً لقربها منه لكنّها لم تستطع ليس لعجز وإنما لاعترافها الباذخ بأنّ لكل كاتب أسلوبه وعوالمه، "وعند الشروع بالكتابة وجدتني في حقل لا يشبه حقلك، لم استطع السير في منعطفات كلماتك أو رهافتها أو الإنزلاق بسهولة على مفاتن الجسد، لا يمكن أن أكتب نيابة عنك، من الصعوبة أن أعيد الحياة لحياة فرت من مبدعها، لذلك ركنت الفكرة حتى تلاشت وأمّحت، إنّه من المستحيل اكمال عمل ابداعي بأنامل غير أنامله وصاحبه على سفر لا ينوي العودة منه أبداً". (الكتاب: 9). وقبل تقديم نص فعلي للرواية عمدت الكاتبة إلى نشر الرسائل التي كتبتها إلى الراحل على شكل خطاب أدبي وانساني مليء بالأسئلة ومشاعر الفقد واستذكار الأحداث والأحلام والكوابيس، وتركز على أحداث العام الأخير عام 2013، "لم تكن سنة 2013 رحيمة بعبد الستار ناصر منذ اطلالتها الأولى اقتربت المسافة بين اغفاءة وأخرى واسعاف، وكانت تلك الليلة لا تشبه اللّيالي التي سبقتها، لم يكن عبد الستار يشكو من شيء يستدعي طلب الإسعاف، بل كان مرتاحاً، تناقشنا خلال النهار بقصصه الأخيرة، وذكرته بفصلي روايته التي تركها منذ العام 2009، بعد أن اصيب بجلطة في الدماغ وترك الكتابة بعدها إلى ما يقرب من ثلاث سنوات". (الكتاب: 25). وتروي الكاتبة يوميات كندية وهي تتوغل في حياة صعبة في بلاد الثلوج حتّى أنها تصف إحدى المدن الكندية بأنها صحراء ثلجيّة!!، وقد تنقلاّ بين المدن والمطارات والفنادق بحثاً عن مستقر في بلاد الغربة، وصفت مشاعر الكاتب وتعلّقه بوجودها والتواصل معها أينما ذهبت في السفر لمؤتمرات ومحافل أدبية لعلّ هذه الذكريات بكلّ صدقها ومرارتها وتوهجاتها كانت الأقرب إلى عمل روائي يوثق وجع الفقدان، فقدان الوطن وموت الأحلام وطالما ذكرت بأنهما كانا دائماً يخططّان للعودة إلى مسقط الروح ومهبط القلب إلى الوطن ولكن الظروف والأقدار لم تمنحهما هذه الأمنية الأخيرة، وبعد سنوات من رحيل شريكها – سيرة وإبداعاً – لم تجد سوى قبلة الوطن لتتوّجه إليه في عودة إلى الحلم، والرحم الأوّل وكأنّها تحقق أمنية (عبد الستار) الذي كان يعشق بغداد حدّ الوله، ويعشق ازقتها القديمة وحاراتها ويعشق أناسها، وكان كلّما يسافر ويبتعد عن بغداد يصاب (بنوستالوجيا) العودة والحنين، ويبدو أن وجع الغربة كان طاغياً عليه، وبدأ جسده ينهار لأنه فارق الأمكنة التي عاشها وتعلق بها وأصبحت جزءاً من ذاته ولم يعمّر طويلاً وهو يكابد فراقاً مرّاً ليس لوطن يعاني الضياع بل فراق لمعشوقة لا تجود الأرض بمثلها. عنوان روايته الأخيرة كما تفصح الكاتبة لم يكن مستقراً بشكل نهائي فكان عنوانها في البدء (الصيف والخريف) ثم استبدله إلى (وصيّة الخريف)، ووفق سيمائية العنوان فإن شعور النهاية كان طاغياً عليه وكأنه يعيش خريف سنواته الأخيرة ويضع عتبة أولى قبل النص جاء فيها: "عشت أكثر مما ظننت... الاهداء: إلى فوزي كريم.. كتابي الذي اقرأ الشاعر الذي أرى". (الكتاب: 35). والرواية – بفصليها تكشف عن اسلوب (عبد الستار) في تقديم الشخصيّات والأحداث والمفارقات وتوحي بتلك اللغة السردية التي عرف بها وعنايته بالروح الشاعرية والاهتمام بالتوّهج الذاتي والعاطفي وشخصياته الذين يتّسمون بالرومانتيكية، وعشق الأمكنة والنساء، وحب السفر والبحث عن لحظات التجلّي، وكأنه دوماً يحاول تقديم هذا الفخ الجمالي والأسلوبي لأنه يحتوي عبر الواقع المخملي كثيراً من الوجع والمعاناة والصراع ويدين القبح والاستلاب وعنف السلطة واستفحال الزيف والخراب. ويرتكز السرد في رواية (وصية خريف) على الرؤية السردية المنطلقة من السرد الذاتي بضمير المتكلم وبصيغة تيار الوعي والتداعي الحر الذي يتيح للبطل الرسام (قاسم عزيز) أن يصول ويجول في وصف الأحداث والأزمات والمحن التي يعانيها وفق قدرة على الاستحضار عبر مونتاج (سردي) يُتيح له التلاعب بالأزمنة وهو يختزل كثيراً، ويمزج الحاضر بالماضي في لعبة سردية تنطوي على متعة وعلى كشف لواقع مأزوم يبدأ في مدينة البصرة ويكشف عن التناقضات الاجتماعية والزيف والمكابدة، وينطلق البطل باتجاه مدن العالم من (بوخارست) إلى (صوفيا) وإلى (دمشق) بحثاً عن الذات، وقد يموّه هذه الرحلة الخلاصية بأنه يبحث عن معشوقته الآسرة (حليمة) التي تعاتبه وتبتعد عنه وهو يتبع أثرها أينما تحل، وتبدو شخصيّة (عزيز قاسم) أقرب إلى شخصيّة مرهفة تمتلك خزيناً إنسانياً ومعرفياً وولعاً بعالم الرسم الذي يعتبره وسيلته لاكتشاف العالم والتواصل مع الآخر. فالرسام مولع بتجسيد من يحب على شكل لوحة، وتكشف سيرورة الأحداث عن سفره إلى دمشق واضطراره للعمل ثم يعشق ويرتبط بفتاة جميلة ومثقفة تعشق الروايات والفن وهي شخصيّة (نجوى فاروق) التي يعمل البطل عند أبيها، وتزداد مساحة التعلّق بينهما، وتعد شخصيتا (حليمة) و (نجوى) هما الخلفية الوجدانية للبطل الباحث عن ذاته ووطنه وعن حلم تجسد على شكل امرأة. والرواية تتمركز حول التشظّي والضياع والهجرة والبحث الوجودي وهي تبدأ باستلال دال يكشف عن مضمونها في إدانة الاغتراب والحروب والاستبداد السلطوي: "في محطة بوخارست انتظر قطاري الذي سيأخذني إلى بودابست، أريد الانتقام من كل السنوات التي تركض خلفي، رائحة عرق السوس وعطر الكولونيا وحفنة من الهورمونات ونساء بلهاوات يقطعن المسافة بيني وبين بائع التذاكر". (الكتاب: 37). وفصلا الرواية المحتدمان بالأحداث والتوغل في حياة البطل المثقف والرسام عزيز قاسم، ويمكن قراءة الأسماء قراءة سيميائية فعزيز يوحي بمعنى عزيز قوم و (حليمة) توحي بالنقاء، و (نجوى) تعبّر عن البحث لطوق نجاة، الرواية على الرغم من أنّها متيسرة ومنقوصة لكنّها توحي بعوالم إنسانية وسايكولوجية وتعبّر عن أزمة المثقف وهو يكابد أزمة الواقع وأزمة الوطن الغارق بالحروب والضياع

|

| المشـاهدات 543 تاريخ الإضافـة 02/12/2023 رقم المحتوى 34391 |

أخبار مشـابهة

أخبار مشـابهة |

الشاعرة زينب عبد الكريم التميمي : المرأة والرجل متساويان بدفتي النجاح والتأثير الشعري الشاعرة زينب عبد الكريم التميمي : المرأة والرجل متساويان بدفتي النجاح والتأثير الشعري

|

|

مركز الموهبة بألعاب القوى يحتفي بالواعد مهدي عبد الزهرة مركز الموهبة بألعاب القوى يحتفي بالواعد مهدي عبد الزهرة

|

|

متى نصبح بشراً؟ متى نصبح بشراً؟ |

|

قراءة نقدية لرواية "سيرة موجزة للألم" للروائي "حميد المختار"

بين تيار الوعي والتجريب السردي قراءة نقدية لرواية "سيرة موجزة للألم" للروائي "حميد المختار"

بين تيار الوعي والتجريب السردي |

|

د علاء عبدالهادي المفكر الكبير

وابداعات وطن د علاء عبدالهادي المفكر الكبير

وابداعات وطن |

توقيـت بغداد

توقيـت بغداد